Вот как эта история могла бы звучать в русской культурной традиции:

Татьяна Фёдоровна сидела в своей старомодной квартирке в Нижнем Новгороде, уставившись на потрескивающий телевизор «Рубин». Гул приёмника не мог заглушить тишину, нависшую над её жильём. В дрожащих, изборождённых морщинами пальцах она сжимала телефон — ни звонков, ни сообщений. Только что она говорила с сыном, Геннадием, и дочерью, Людмилой, умоляя: «Возьмите меня к себе, мне тяжело одной». Но отговорки их были вежливы и безжалостны: «Мама, у нас тесно», «Мама, сейчас не до этого». Телефон опустился на колени, а по щекам поползли слёзы. В шестьдесят семь лет Татьяна Фёдоровна не понимала, как ей жить дальше.

Вся её жизнь прошла в труде и лишениях. Поднимала Гену и Люду одна после того, как муж, работяга-шахтёр, сгорел за два месяца от чахотки, когда детям было десять и восемь лет. Днём и ночью стучала машинкой «Подольск», чтобы дети не ходили зимой без валенок, чтобы тетрадки в школе были, чтобы каша в котелке не переводилась. Себя не жалела — ни на новую кофту, ни на отдых у моря, ни даже на лишнюю минуту сна. Гена выучился на инженера, Люда — на медсестру, и сердце матери рвалось от гордости, будто их успехи были её собственной победой. Но теперь, когда ноги не слушались, а спина гнулась от боли, оказалось, что она никому не нужна.

Она не хотела быть обузой. Сама варила щи, ползла в магазин, превозмогая боль в суставах, вытирала пыль с икон, хотя пальцы уже не слушались. Но каждый день был пыткой. Лестница до третьего этажа казалась Эльбрусом, сумка с картошкой — неподъёмным грузом, а ночи — такими длинными, будто время остановилось. Боялась упасть, захворать, чтобы не лежать потом в пустой квартире, где никто не откликнется на её стон. Мечтала доживать век с детьми, нянчить внучат, чувствовать себя не лишним куском, а частью семьи. Но её просьбы разбивались об отказы, и каждый «нет» ножом резал по сердцу.

Геннадий обосновался в Самаре с женой и двумя отпрысками. Когда Татьяна Фёдоровна звонила, он отмахивался: «Мать, у нас и так толкучка, ребятишки орут — тебе покоя не будет». В его голосе слышалось раздражение, и она понимала: он не станет менять свой уклад ради неё. Людмила, осевшая в Ярославле, отвечала мягче, но слова её ранили не меньше: «Мамуль, мы подумаем, но сейчас завал, смена за сменой». Татьяна Фёдоровна представляла, как они перешёптываются, называя её «головной болью», и сердце сжималось. Ей не нужны были хоромы — лишь угол за печкой да голос, чтобы кто-то услышал. Но и этого не находилось.

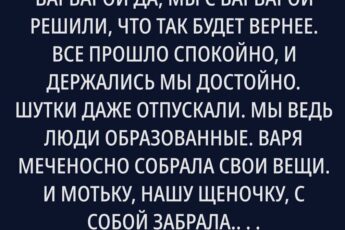

После очередного «не сейчас» она села писать письмо. Хотела излить душу, но вышло лишь: «Люблю вас, а вот вам я, видно, не нужна. Скажите прямо — не томите». Отправила Гене и Люде — ответа не дождалась. Молчание резало больнее, чем грубость. Татьяна Фёдоровна смотрела на пожелтевшие фотки в рамке и спрашивала себя: «Где просчиталась? Почему чужих нянчат, а родная мать — как проказа?» Вспоминала, как качала их, пела «Баю-баюшки-баю», как последнюю рубаху с себя снимала — и не могла взять в толк, за что ей такая участь.

Соседи не оставляли. Баба Катя с нижнего этажа приносила пироги с капустой, сосед-студент Витька сумки из магазина таскал. Но их забота лишь подчёркивала горечь: чужие люди жалели, а родная кровь — нет. Записалась в клуб ветеранов — пела в хоре «Калинку», училась вышивать крестиком. Там смеялась, шутила, а дома снова накатывала тоска. Внуки, которых видела раз в год, росли без бабушкиных сказок, и от этой мысли сводило живот. Мечтала стряпать для них оладьи, рассказывать про домовых, а вместо этого считала трещины на потолке.

Теперь Татьяна Фёдоровна искала отраду в мелочах. Записалась на курсы для пенсионеров — авось научится звонить внукам по видеосвязи. На подоконнике развела герань — яркие цветы хоть немного отвлекали от грусти. Но по ночам, когда сон бежал от неё, плакала в подушку, шепча: «За что?» Всё ещё ждала, что Гена или Люда опомнятся, позвонят, скажут: «Мама, собирайся». Но с каждым днём вера таяла. Не знала, сколько ей осталось, но хотела встретить закат не в одиночестве, а под родной крышей. А пока дети молчали — училась любить себя. Впервые за шестьдесят семь лет.