«Ни за что не отдам мать в пансионат!» — тётка с напускной праведностью забрала бабушку к себе, а через три месяца мы узнали, что та теперь в доме для стариков.

Тот день врезался в память навсегда: тётя Людмила, мамина сестра, с драматическим надрывом увезла нашу больную бабушку Валентину. Спектакль с громкими обещаниями, упрёками и рыданиями. Каких только оскорблений мы не выслушали! Её крики, казалось, эхом разносились по всей округе — будто она нарочно желала, чтобы каждый житель нашего посёлка под Костромой узнал, какая она «спасительница», а мы — «чёрствые эгоисты».

— Не позволю, чтобы родная мать сгинула в казённом учреждении! У меня душа болит, не то что у вас! — швыряла она в лицо маме слова, от которых до сих пор холодеет сердце.

Фразы звучали как заученные монологи из телесериалов, но за ними сквозили лишь злорадство и зависть. Она рисовала себя мученицей, нас — чужими для семьи. А суть была проста: бабушке требовался круглосуточный уход, который мы уже не могли обеспечить.

Всё началось после инсульта. Здоровье Валентины Михайловны рассыпалось, как песочный замок: она путала имена, терялась в двух комнатах, рыдала по ночам, а её поступки становились непредсказуемыми. Порой удавалось справляться, но кризисы учащались. Однажды, вернувшись с работы, мы застыли на пороге: все светильники горели, вода хлестала из раковины, а газовая конфорка шипела огнём. Бабушка сидела на полу, бормоча что-то о «пожаре в сорок первом». Слава богу, успели — иначе беды не миновать.

Врачи развели руками: болезнь прогрессирует. Таблетки лишь ненадолго замедляли кошмар, но чуда не обещали. Мы поняли — ей нужен постоянный присмотр, а наши силы иссякли. Работа, ипотека, школа детей… Разрываться между всем этим и уходом за бабушкой стало невыносимо.

После месяцев ссор и слёз начали искать достойный пансионат — с опытными сиделками, теплом и безопасностью. Мы не бросали её — пытались найти лучшее. Но когда тётя Люда из Иванова прознала об этом, ворвалась в дом, словно ураган.

— Как вам не стыдно сплавить родную кровь в казённый барак? У неё двое детей, а вы — как надоевшую кошку! — орала она, сверкая налитыми кровью глазами.

Слова жгли, как кипяток. Не слушая доводов, она увезла бабушку, хлопнув дверью так, что посыпалась штукатурка. Мы стояли в опустевшей тишине, оглушённые яростью и чувством вины.

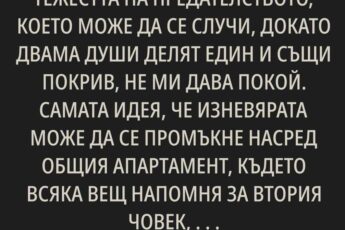

Прошло три месяца. Три месяца тревожных звонков и молчания. А потом — удар: Людмила сама отправила бабушку в тот самый пансионат. Та самая, что клялась «спасти мать от бессердечия», не выдержала. Оказалось, ухаживать за беспомощным человеком — не театральный монолог, а ежедневный подвиг, на который у неё не хватило духа.

Горькая ирония резанула, как лезвие. Так и хотелось крикнуть в трубку: «Ну что, тётя Людка, где твоя святость теперь?» Но она не отвечала. Видимо, поняла, что сгорела в собственном вранье, но признать вину — не смогла. Мы остались с комом обиды в горле, а бабушка — среди чужих стен, брошенная всеми, кого звала семьёй.